【スズメバチ対策】効果的なグッズと応急処置、安全な駆除方法を解説

投稿日:2024年4月1日

【PR】

数年前まで駆除業者として働いていました。ハチ被害を少しでも減らすため、ハチに関するさまざまな知識を楽しく・わかりやすくお伝えします。

▶︎運営者プロフィールはこちら

「スズメバチが寄ってくる…どうにか対策したい」

「ハチよけに効果的なグッズないかな…」

「刺されたらどうしよう」

スズメバチ対策でお悩みの皆さん、こんにちは!

以前ハチ駆除業者で働いていた、フルカワと申します。

この記事では助手のペーさんと一緒に、あなたのハチのお悩みを解決していきますよ!

スズメバチの活動時期のピークは、大まかに6月後半〜10月のあいだ。

ちょうど夏のレジャーを楽しんだり、お家の中でも窓を開けて過ごしたりする時期です。

そんな時、対策方法を何も知らなければ、スズメバチに刺されるリスクが格段に上がってしまいます…。

あなただけではなく、お子さんやご家族が刺されてしまったら大変ですよね。

そうならないためにも、予防&対策法を学んでスズメバチに備えましょう。

読めばトクする3つのこと

- スズメバチの危険性がわかる

- スズメバチの正しい対策方法がわかる

- 刺された時の応急処置方法がわかる

この記事が、あなたのスズメバチ対策の参考になれば幸いです。それではまいりましょう!

『ハチの知恵袋』は、ハチに関するあなたの悩みを解決するためのサイトです。

安全で正しいハチ対策のため、わかりやすさを追求して楽しく知識をお伝えします。

★駆除業者への依頼を考えている方はこちらから✅

まずはスズメバチの危険性をチェック

スズメバチの対策方法を紹介する前に、とくに危険なスズメバチの種類と攻撃パターンを確認しておきましょう。

なぜなら、スズメバチの習性を知っておくことで、先回りして対策できるため。

種類ごとの危険性や攻撃のパターンなどをある程度把握しておくことで、変に慌てず落ち着いて対処できますよ!

まずは、とくに危険性の高いスズメバチをチェックしていきます。

とくに危険なスズメバチの種類

日本に生息するスズメバチ17種のうち、とくに危険性の高いスズメバチは以下の3種。

- オオスズメバチ

- キイロスズメバチ

- モンスズメバチ

それぞれの特徴と巣の場所、習性を確認しておきましょう。

【超キケン】オオスズメバチ

オオスズメバチはスズメバチの中で1番体が大きく、攻撃性も段違いに高いキケンなスズメバチです。

土の中や木の根元など人目につかない場所に巣を作りやすく、登山やハイキングの際には注意が必要。

巣に気づかず踏み倒してしまうケースがあるため、身の回りや足元をよく確認しましょう。

【都市部に生息】キイロスズメバチ

キイロスズメバチはオオスズメバチについで危険な種。

都市部に多く生息しているため、あなたに危険が及ぶ可能性も高くなっています。

実際にキイロスズメバチによる被害は、日本のハチ被害の中でもっとも件数が多いんです…。

はじめは土の中や屋根裏などに巣を作りますが、働きバチの数が増えてくると、軒下やベランダなどに引越します。

【日没後も活動】モンスズメバチ

モンスズメバチも、オオスズメバチに匹敵する危険性を持っています。

運動能力が高い上、スズメバチには珍しく日没後も活動するハチです。

土の中や木の穴、天井裏などに巣を作るほか、樹液採集のために広葉樹の近くにもよく現れます。

おもにセミ類をエサとしているので、昆虫採集などに出かける際は要注意。

普段の生活でもしっかりと対策しなくちゃね。

スズメバチが攻撃するまでの3ステップ

「スズメバチの巣だ!スズメバチもうじゃうじゃいる!…ってことは刺される!?」いえいえ、いくら凶暴なスズメバチとはいっても、すぐに攻撃してくることはほとんどありません。

スズメバチは次の 3ステップで攻撃におよびます。

- 警戒(巣の表面を歩く・巣の周りを飛ぶ)

- 威嚇(巣から飛び立って相手に近づく)

- 攻撃(毒針で刺す・空中で毒を噴射する)

スズメバチは、まず 警戒・威嚇行動 を行い、それでも敵が立ち去らずに刺激してくるようであれば攻撃に移ります。反対に、攻撃される前の段階でゆっくりと逃げれば、刺されることはありません。必要以上に怖がることはないんです!先ほどもお伝えした通り、スズメバチは巣を守るために敵を攻撃します。そのため、こちらから刺激しなければ攻撃してこない場合がほとんどです。

そうなんです。先ほど紹介した「オオスズメバチ」に限っては、巣に近づいただけで攻撃されてしまいます 。

巣の場所がわかっている場合は、なるべく近づかないことが重要です。

もし巣が見当たらない場合でも、あなたの周りにスズメバチが飛んでいたら「巣がすぐ近くにある」というサイン。

ハイキング中にスズメバチを見つけた場合は、元の道を戻るか少し離れた道を通るようにしてくださいね。

スズメバチの種類ごとの危険性・威嚇行動についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

【詳しく解説】スズメバチ全17種類の特徴と危険性をチェック

「もっと詳しく危険性を知っておきたい」という方は、ぜひご覧ください。

スズメバチ対策が必要な時期

対策が必要なのは、スズメバチが活動する4月頃から10月中旬までのあいだ。

とくに夏から秋にかけては活動が活発化するため、外出時は注意が必要です。

また、スズメバチが巣作りを始めるのは4月〜6月頃。

巣が作られないよう対策するのも、この時期におこなう必要があります。

冬の間は、枯れ木などの中で春を待っているんだ。

もし空っぽの巣があったら、他の虫が住みつくのを防ぐためにも除去しておきましょう。

ハチがいるかどうか分からずに不安な場合は、巣の除去を業者さんにお願いしてもいいかもしれませんね。

さて、このあとはスズメバチの対策方法を詳しく紹介します。

まずはスズメバチの巣の対策を見ていきましょう!

スズメバチの巣を予防する対策方法

では早速、巣を作らせないようにする対策方法を紹介します。

【基本編】スズメバチの巣の対策は6月まで

スズメバチの巣の予防対策は、時期を間違えると超危険です。

巣を作らせないようにする対策は、女王蜂が巣を作り始める6月頃までに済ませましょう。

女王蜂は4月〜6月頃に巣作りを始めます。

この時期は女王蜂が1匹のみで活動している上に攻撃性が低いため、比較的安全に巣作りを予防できるんです。

しかしこの期間をすぎると、働きバチが急増。

働きバチは巣を守るために攻撃的になっているので、危険性が高まります。

ですので、巣を作らせないようにする対策は「女王蜂が巣を作ろうとしている4月〜6月頃」におこなってくださいね。

巣が作られてしまったら、巣が小さいうちに早めに駆除することをオススメします。

もし、「もう巣が大きくなっているし、スズメバチもたくさんいる…」という場合は、迷わずハチ駆除業者に駆除をお願いしましょう。

【グッズ編】庭やベランダで使える巣の予防グッズ

「庭でスズメバチがウロウロしてる。」

「もしかして、巣を作ろうとしているのかな…」

そんな時に効果的な対策グッズを紹介します。

巣が作られて大きくなってしまう前に、早めに対処しておきましょう!

「巣の予防」に使えるスズメバチ用殺虫剤

殺虫剤は「害虫を撃退するためのもの」というイメージがありますよね。

しかし実は、「巣を予防する効果」を備えた殺虫剤もあるんです。

この殺虫剤を噴射しておくことで、スズメバチを寄せ付けない効果が期待できます。

2週間に1回ほどを目安に、軒下やベランダなど巣が作られやすい場所に殺虫剤を噴射しておきましょう。

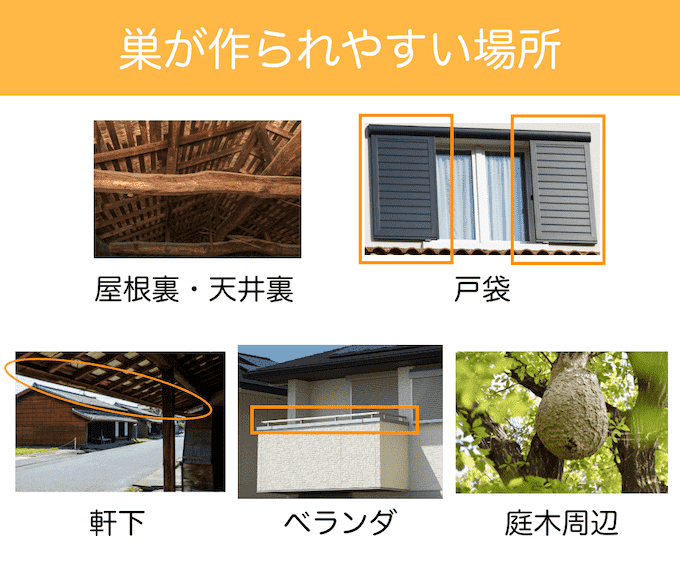

ちなみに、スズメバチの巣が作られやすい場所は以下の通り。

殺虫剤の種類によっては植物を枯れさせてしまうものがあるので、植物の周辺で対策する場合は、このあとお伝えするスズメバチトラップがオススメです。

ペットボトルで作れるスズメバチトラップ

スズメバチトラップとは、巣を作ろうとしている女王蜂を捕まえるためのアイテムです。

庭の木やベランダの物干しに吊るしておくだけでOKなので、カンタンに使えます。

なお、このトラップは、ペットボトルなどを使って自分で作ることも可能。

作り方や注意点はこちらの記事で解説しているので、カンタンに作って対策したい!という方はご覧くださいね。

【巣をゼロに】手作りスズメバチトラップ!簡単な作り方と正しい使用法

植物にも優しい木酢液

木酢液とは、木や炭を燃やして出た煙を冷却し、水分を抽出したものです。

焦げ臭いニオイが特徴的で、スズメバチだけではなく広く害虫・害獣対策に効果的だとされています。

また木酢液を使った対策は、植物などに悪影響を与えたくない方にはとくにおすすめです。

植物由来の成分のため、庭木などに付着してしまっても害を与えにくいんですね。

木酢液は以下の手順で使用しましょう!

- ペットボトルに穴を開け、吊り下げられるよう紐を通す

- 木酢液を水で1:1に薄めてペットボトルに入れる

- 庭木や物干しなどにペットボトルを吊るす

スズメバチは巣作りしやすそうな場所へ寄ってくるため、巣が作られやすそうな場所に吊るしておくとなお効果的です。

嫌なニオイのスズメバチサラバ

スズメバチサラバは、スズメバチが嫌うニオイを使った忌避剤です。

これまでハチに効果的な忌避剤は無いとされていましたが、「スズメバチが嫌う香り成分」の発見で開発に至ったのだとか。

公式サイトでは「ハチに向かって吹きかける」といった使い方が案内されていますが…もしスズメバチを見かけたら、そっと逃げるのが望ましいです。

あくまで寄せ付けないための対策として、巣ができそうな場所に使用することをおすすめします。

販売会社さんからは効果を検証する動画も配信されていました。

どのくらい効果があるんだろう…と気になる方はご覧くださいね。

効果がなければ早めの駆除を

さて、ここまで巣の対策グッズを紹介してきましたが、カンペキに対策できるとは言い切れないのがもどかしいところです…。

気候やタイミングによっても、その効果は変わってしまいます。

「対策したのに巣が作られてしまった」「すでに巣が作られていて危険」といった状況であれば、早めの駆除がおすすめです。

ただし相手は超危険なスズメバチ。

駆除に失敗して刺されるケースも多発しているため、ご自身での駆除は大変危険な作業です。

自分で対処しようと考えている方は、安全のためにもこちらの記事をご覧くださいね。駆除方法を詳しく解説しています。

【動画あり】スズメバチの正しい駆除方法〜手順4ステップと料金相場〜

「自分では難しそうだ」と感じた場合はプロの駆除業者に相談することも選択肢の一つ。

スズメバチの駆除は命がけの作業ですので、一般の方が無理しておこなう必要はないんです…!

安全面を考え、被害が出る前に駆除業者へ相談することをおすすめします。

▶︎スズメバチの駆除をプロに相談してみる

では、次にスズメバチから身を守るための対策を確認していきましょう!

スズメバチに刺されないための対策方法

「スズメバチに刺されたらどうしよう」

「もしスズメバチを見かけたらどうしたらいいんだろう…」

せっかくの外出やレジャーでも、こんな不安がつきまとっていたらなかなか楽しめないですよね。

でもご安心を。これからお伝えする対策をおこなえば、刺されるリスクを減らせます。

油断は禁物ですが、必要以上に怖がることもありませんよ!

登山やハイキング、レジャーなどで外出する機会がある方は、あなたの安全を守るためにもよく確認してくださいね。

【基本編】スズメバチに遭遇したらしゃがむ&逃げる

スズメバチ対策としてまず覚えていただきたいのは、スズメバチに遭遇した時に取るべき行動です。

スズメバチに遭遇した時の対策方法は超シンプル。

- ゆっくりしゃがむ

- 後ずさりして逃げる

たったこれだけです。

スズメバチは大きい音や左右の動きにとっても敏感です。

ついついやりがちな次の行動はしないように、注意してください!

やってはいけないこと

大きな声を出す

急に走り出す

手で払いのける

巣の周りで警戒していた他のスズメバチも襲ってくるかもしれないからね。

その通り。

そして、もし刺されてしまったなら早めの応急処置が必要です。

応急処置の方法はこのあと「もしも刺されたら早めの対処を!」で詳しくお伝えしますね。

【服装編】黒い服・ひらひらした服はNG

続いて、服装など身につけるアイテムでの対策方法を紹介します。

基本的には肌の露出を避け、帽子などで頭を守るようにしましょう。

また、なんとな〜くイメージしているかもしれませんが、黒い服は超危険です。

スズメバチは黒色の物を敵とみなして攻撃する傾向があります。

ひらひらと動きのある服もスズメバチを刺激してしまうため、注意が必要です。

スズメバチの目はほとんど白黒でしか認識できないから、濃い色は黒っぽく見えてしまうんだ。

危険な色と比較的安全な色を表にまとめてみました!

| 危険な色 | 黒、茶色、紫、青、赤 |

| 安全な色 | 白、銀、黄色、ピンク、オレンジ、黄緑 |

これから 登山ウェア などの購入を考えてらっしゃる方は、安全な色のウェアを選ぶのがオススメです。

ニオイも要注意だよ〜。

柔軟剤や制汗剤、 日焼け止め には、スズメバチの攻撃を誘う 警報フェロモン に似た成分が含まれている可能性があるんだ!

どうしても制汗剤・日焼け止めを使用したい!という場合は、無香料のものを選ぶようにしましょう。

【スプレー編】携帯用の殺虫剤がオススメ

「スズメバチを撃退するために、殺虫剤を持っておきたい!」という方がいらっしゃるかと思います。

その場合は、携帯用の殺虫剤がオススメです。

少し難しい話ですが、スズメバチに効果的なのは、ピレスロイド系という殺虫成分。

中でも、スズメバチの動きを素早く止める「フタルスリン」配合の殺虫剤が効果的です。

この殺虫剤は巣の駆除にも使えるので、不安な方は1本持っておくと安心ですね。

あくまで護身用として使おう!

また、1点気をつけていただきたいことがあります。

それは、虫除けスプレーはスズメバチにはほとんど効果がないということ。

そもそも虫除けスプレーは、蚊やアブなどの血を吸う虫を除けるために作られているものです。

毒針を刺すスズメバチには効果がありません…。

虫除け成分である「ディート」「イカリジン」といった成分も、スズメバチには効かないんです。

スズメバチに刺されるのを防ぐには、身につけるアイテムに注意を払って、むやみに刺激しないこと。これに尽きます。

野外レジャーでの注意点

突然ですが皆さん、スズメバチが寄ってくる食べ物って、何か想像つきますか?

……うんうん、お菓子やジュースなど、甘いものがイメージされますよね。

もちろん甘いものもスズメバチの大好物ではあるのですが、実は生肉や生魚にも寄ってきてしまいます…!

なぜなら生肉・生魚は、巣にいる幼虫のエサとなるタンパク質を含んでおり、特有のニオイを発しているから。

働きバチの使命は、巣を守り、幼虫を成長させ、群れを大きくすることです。

幼虫を成長させるためには豊富なエサが必要になります。

たとえばバーベキューの時など、焼く前のお肉や魚介類をそのまま放置するのはとても危険。

エサを探すスズメバチが寄ってきてしまうんです。

ちょっと面倒ですが、調理する前のものは密閉容器に入れておき、使う時だけ取り出すようにしましょう。

もしも刺されたら早めの対処を!

万が一、スズメバチに刺されてしまったら 必ず病院に行きましょう。「このくらい、病院行かなくても大丈夫…」と思うかもしれませんが、命に関わる危険があります。病院で診察を受けるまでの間は、応急処置 を行うことが超重要。応急処置は早ければ早いほどいいものです。また、以下に当てはまる場合は 迷わず救急車を呼びましょう。

- 応急処置ができない場合

- 刺された人の意識が朦朧としている場合(発汗・顔面蒼白・吐き気)

- 刺された人がアレルギーを持っている場合

とくに、 以前もスズメバチに刺されたことのある人 は要注意です。もしもの時に備えて、すぐ対応できるようによ〜〜く確認してくださいね。ではまいりましょう!

覚えておきたい応急処置方法

「スズメバチに刺されてしまった…!」そんな時、あなたが病院に行くまでにできる応急処置方法は次の通り。

| (1)針を抜く (✖︎直接針に触らない) |

|

| (2)毒を 水で洗う (✖︎口で吸い出さない) |

|

| (3)ムヒ (抗ヒスタミン剤) を塗る |

|

| (4)氷で冷やす (保冷剤・氷のうなど) |

|

| (5)病院へGO! | 皮膚科を受診する 体調に異常がある場合はアレルギー科へ。 |

「ポイズンリムーバー」の特徴と使い方についてはこの後詳しくお伝えしますね!

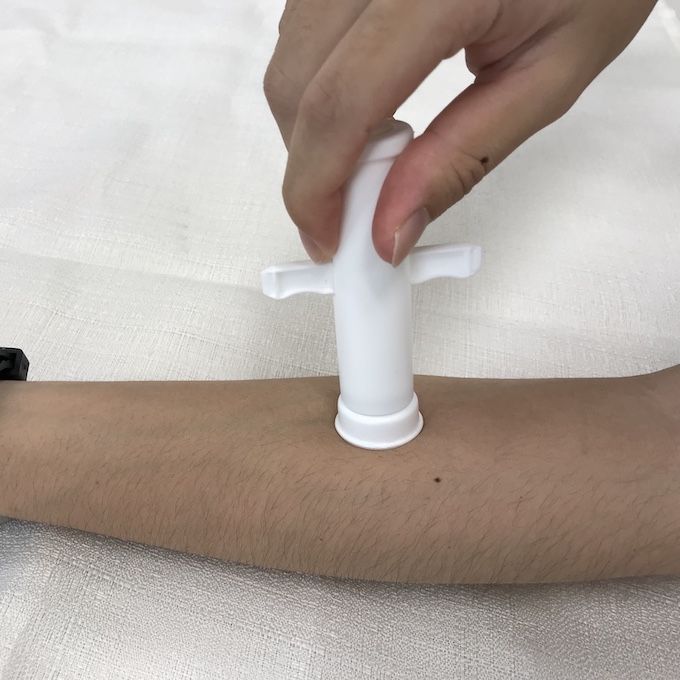

レジャーに必須のアイテム「ポイズンリムーバー」

万が一スズメバチに刺された場合の応急処置アイテムとして、 「ポイズンリムーバー」 があると安心です。「ポイズンリムーバー」とは、ハチやブヨ(ブユ・ブト)に噛まれた場合に、患部から毒を吸引するためのアイテム。専門的な医療の知識がなくても使用できますので、ご安心ください!このアイテムを使えば、スズメバチの 針と毒を同時に抜くことができるんです。小さくて場所を取らないため、アウトドアなどの際はすぐ取り出せる場所に携帯しておくと安心ですよ。僕も自分用に新しく購入してみました。

箱の中にはポイズンリムーバー本体と説明書が入っています。

大きさは下の写真をご覧ください!

ポケットに入っちゃうくらいのサイズです。

万が一のことがあってもさっと取り出してカンタンに使えそう…!

そう、この商品は、 安い・カンタン・持ち運びがラク の三拍子が揃っているんです。

この安さで吸引力は大丈夫なのかな…と不安でもありましたが、結果 まったく問題ありませんでした!使用手順を 写真付きで お伝えするので、ぜひチェックしてくださいね。

ポイズンリムーバーの使い方

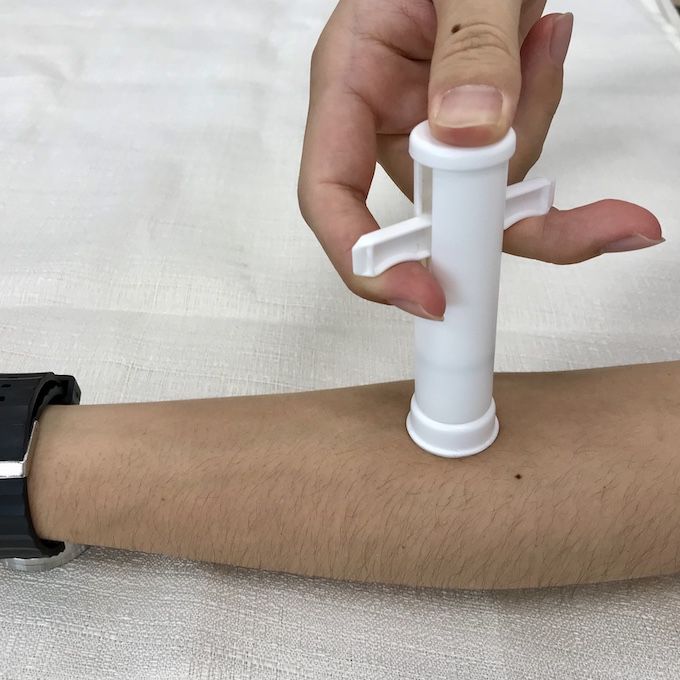

ポイズンリムーバーの使い方はいたってカンタン。次の 4ステップ で完了します!

(1)刺された場所に垂直に当てる。

|

(2)レバーを上まで引き上げ、1分間そのままにしておく。

|

|

(3)1分経ったらレバーを下げ、(2)を複数回繰り返す。

|

(4)レバーを下げて取り外し、患部を水で洗い流す。

|

(2)・(3)の時は、吸引口を押し込むようにしてレバーを上げてくださいね。

今回は試しに、ケガなどが何もない箇所に使用してみました。しばらく跡が残るくらいの吸引力だったので、もし刺されてしまった時も問題なく使用できそうです。ちなみに、このポイズンリムーバーは 吸引口の大きさを変える ことも可能。「もっとピンポイントで吸引したい…!」という場合は、次の手順で吸引口を小さくできますよ!

使用時の注意点

- 刺されてから 2分以内に使用すること

- レバーを上げたまま取り外さないこと

- 取り外したら マウスピース 部分を石けんでよく洗い流すこと

応急処置での毒の吸引は、何よりも スピードが命 です。時間が経つと、体に毒が回っていってしまいます。また、吸引している状態で無理に外すのはNG。吸引した毒液がまわりに飛んでしまう恐れがありますので、レバーを下げてから外しましょう!。そして使用後に洗浄・消毒 するのもお忘れなく!本体を洗浄するとポンプの吸引力が低下してしまうので、マウスピースのみで構いませんよ◎

病院に行かなくて大丈夫?放置するリスク

自分で応急処置をしたからもう大丈夫!と自己判断し、病院に行かずに放置するのはとっても危険です。すぐに症状が出なかったとしても、時間差で全身症状(頭痛、吐き気、腹痛、意識障害など) が生じるケースがあります。場合によっては命に危険が及ぶことも…。また、人によっては蕁麻疹を引き起こしてしまうこともあります。

必ず 病院に行き、お薬をもらう ようにしましょう。あなたの身を守るためにとても大切なことです。可能であれば、 身近な人に付き添ってもらって 診察を受けましょうね。

スズメバチ対策に関するQ&A

さて!ここからはスズメバチ対策についてよくある質問にお答えしていきます。

スズメバチに1番刺されやすい箇所はどこですか?

スズメバチに刺される被害は上半身に集中していて、具体的には、以下の箇所が刺されやすくなっています。

- 顔

- 頭

- 右手

顔や頭は飛んでいるスズメバチに刺されやすい高さであることに加えて、露出している箇所でもあります。

そのため、刺される被害も多くなってしまうんですね。

「右手」の被害が多いのは、スズメバチに遭遇した際に手で追い払うような仕草をしてしまうのが原因。

手で払うような動きは、スズメバチを「こいつ…攻撃しやがったな!」と戦闘モードにさせてしまうんです…。

できる限り露出箇所を減らすこと、スズメバチを見かけても手で追い払わないことを注意してくださいね。

家の中や車の中にスズメバチが入ってきたらどうすればいいですか?

部屋に侵入された時の恐怖は、計り知れないものですよね…。

攻撃されなくとも、「自分の部屋の中にスズメバチがいる」というだけで気分が悪くなってしまう人もいるはずです。

そんな状況でも対策できる、カンタンな方法をご紹介します。

家の中に入ってきたら部屋を暗くする

もしもスズメバチが部屋の中に入って来たら、次の3ステップで対処しましょう。

- 部屋の窓を全開にする

- 部屋をできる限り暗くする

- 勝手に外へ出ていくのを待つ

日中であればカーテンを半分ほど閉め、部屋をなるべく暗くしましょう。夜であれば、 電気を消す だけで十分暗くなります。

スズメバチに限らず、虫は電気や太陽光など 明るい方に向かう習性 があります。みなさんも、 夜の街灯にうじゃうじゃ群がる虫たち を見たことがあるのではないでしょうか。

明るい方に勝手に出て行ってくれるよ!

もしも「いくら待ってもスズメバチが出ていかない!」という場合は、ムリ せず駆除業者を呼ぶようにしてくださいね。1匹のハチでも駆除してくれる業者 もあるみたいです!

車内に入ってきたらまずは安全を確保

窓を開けてのドライブ中にスズメバチが入って来たら、落ち着いて車を安全な場所へ寄せましょう。

「スズメバチが入ってきた!どうしよう!?」と慌ててしまうと、車の事故を引き起こしてしまう可能性があります。他の車を巻き込んで大事故になってしまうおそれがあるので、 まずは車を移動 させることが賢明な判断です。その上で 窓を全開 にし、可能であればゆっくりと車から降りましょう!

ちょっとツラいかもしれないけど、じっとしてスズメバチが外に出ていくのを待とう…!

まとめ

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!実践できそうな 対策方法 は見つけられたでしょうか?この記事では、スズメバチの対策方法が知りたい!というあなたのために、次の3つのことをお伝えしてきました。

- スズメバチの巣の対策方法

- スズメバチに刺されないための対策方法

- 刺された時の応急処置方法

スズメバチに攻撃されるのは、 スズメバチを刺激してしまった場合がほとんどです。

そんな時にしっかりと予防・対策していれば刺されるリスクはグンと減るんだよ。

予防・対策をしていれば必要以上に不安になることもありません。ここまで紹介した対策方法を実践し、登山や釣り、バーベキューなどのレジャーも思い切り楽しんでくださいね。

また、巣の対策は6月までに行うこと!この点にもご注意ください。

以上、フルカワとペーさんがお届けしました。

スズメバチ対策をおこなって、あなた自身、そしてあなたのご家族も安全に過ごせることを願っております。

-

知りたい!ハチ対策

知りたい!ハチ対策

【スズメバチ対策】効果的なグッズと応急処置、安全な駆除方法を解説

スズメバチの効果的な対策方法をご存知ですか?巣の対策方法、刺されないための対策方法を知って安全に過ごしましょう。もし刺されてしまった時の応急処置方法もお伝えします!...

-

知りたい!ハチ対策

知りたい!ハチ対策

【蜂をノックアウト】本当に効果がある殺虫剤ランキング!成分も解説

「どの殺虫剤が蜂に効果的?」とお悩みのあなたへ、蜂を徹底的に駆除できる殺虫剤と、その成分をお伝えします。どれも同じに見えますが、実は成分によって効果が違うことも…!...

-

知りたい!ハチ対策

知りたい!ハチ対策

【最強】スズメバチに効く殺虫剤はコレ!成分と噴射距離に注目しよう

「スズメバチに効く殺虫剤で、しっかり身を守りたい!」そうお考えの方へ、最強のスズメバチ用殺虫剤を元業者のフルカワがお伝えします。成分と噴射威力に注目して検証した結果も合わせてご紹介。ぜひ、殺虫剤購入の参考になさってください!...

-

知りたい!ハチ対策

知りたい!ハチ対策

【写真付き】手作りスズメバチトラップ!簡単な作り方と正しい使用法

「スズメバチトラップの作り方は?何を準備すればいい?」そんなお悩みに答えるため、トラップの作り方から設置方法までわかりやすくご紹介します。使う時期にも要注意ですよ…!...

-

知りたい!ハチ対策

知りたい!ハチ対策

【今すぐ蜂よけ】巣を作らせない!元駆除業者のオススメグッズ6選

「蜂の巣を作らせたくない!どう蜂よけすればいいの?」蜂よけは、時期と場所に合ったグッズを使うことが重要です。蜂の生態からオススメのグッズまで、詳しくお伝えします!...